ЖУКОВСКИЙ ЕДЕТ ПО УРАЛУ

1.

Весной 1837 года, как только подсохли знаменитые своей грязью российские дороги, в Царском Селе собрался в далекий путь многоэкипажный конный поезд: девятнадцатилетний наследник престола, великий князь Александр Николаевич, только что закончивший основной курс обучения необходимым будущему царю наукам, по приказу отца, Николая I, отправлялся во главе обширной свиты в большое путешествие по России.

Весной 1837 года, как только подсохли знаменитые своей грязью российские дороги, в Царском Селе собрался в далекий путь многоэкипажный конный поезд: девятнадцатилетний наследник престола, великий князь Александр Николаевич, только что закончивший основной курс обучения необходимым будущему царю наукам, по приказу отца, Николая I, отправлялся во главе обширной свиты в большое путешествие по России.

Маршрут поездки был намечен настолько пространный, что пришлось специально напечатать его в военной типографии брошюрой в 29 страниц объемом — для памяти путешествующим и для руководства местным властям при встрече. Наследнику предстояло проехать около 12 тысяч верст и обозреть империю до Урала и Западной Сибири на востоке, до Смоленска на западе и до Елисаветграда на юге.

Николай собственноручно составил обстоятельную инструкцию наследнику: что и как смотреть, где бывать (а где нет), когда ложиться спать и когда вставать, когда и с кем обедать и ужинать, какие балы и приемы посещать и даже — с кем из дам и что именно танцевать («...С некоторыми из почетных дам — польский, с молодыми же знакомыми и лучше воспитанными — французские кадрили, две или три»).

Сформулирована была здесь и главная задача вояжа: «Путешествие имеет двоякую цель: узнать Россию, сколько сие возможно, и дать себя видеть будущим подданным».За несколько часов до отъезда 2 мая император собрал в своем кабинете многочисленную походную свиту цесаревича (наставники, адъютанты, титулованные офицеры, лейб-врач) и долго читал им наставления. Всем было велено «вести свой особый журнал», то есть путевой дневник.

Николай уточнил при этой беседе и свое понимание «узнать Россию». Как записал в дневнике один из наставников наследника, его флигель-адъютант С. А. Юрьевич, царь повелел «...чтобы видели вещи так, как они есть, а не поетически. Поезия в сторону, я не люблю ее там, где нужна существенность».

Конечно, существенность можно понимать и как деловитость, но мы-то знаем, что Николай вообще был бы не прочь всю поэзию отправить в сторону, как, скажем, отправлял Пушкина в ссылку, Полежаева в солдаты, Рылеева на виселицу. И здесь это противопоставление дела и поэзии, похоже, адресовалось кому-то из поэтов.

Но поэт на этой беседе не присутствовал— он опоздал (нечаянно или умышленно — кто знает), хотя и был назначен участником путешествия.

К отъезду, однако, он успел. В назначенную ему коляску, вместе с молодым подпоручиком Виельгорским, сел наставник наследника поэт Василий Андреевич Жуковский.

В 6 часов пополудни длинный, сразу же растянувшийся почти на полверсты поезд (11 экипажей при 37 лошадях), тронулся в дальний путь, поднимая клубы первой весенней пыли.

2.

Откинувшись поудобнее на спинку сиденья, поэт глядел из-под полуприкрытых век в окно коляски на проплывающие мимо подсыхающие поля, серо-зеленые от первой листвы перелески, на избы притрактовых деревень, с побуревшей за зиму соломой на крышах... О чем он мог думать в эти первые часы столь длинного (почти восьмимесячного!) пути, оторвавшего его от друзей, от поэзии, от неотложных забот?..

Едва ли с легким сердцем отправлялся в эту поездку Василий Андреевич, хотя давно знал о ней, сам принимал участие в разработке маршрута и программы ее. Лишь три месяца назад он похоронил Пушкина — не только близкого друга и «победителя-ученика», но и великого русского писателя, значение которого он хорошо понимал. Все эти месяцы были заняты разбором и описанием (под присмотром жандармов) его бумаг, хлопотами перед правительством об опеке и устройстве материальных дел семьи поэта, наконец, изданием его сочинений, на что у царя с трудом удалось выхлопотать разрешение.

Отношения с государем, особенно после всех этих хлопот о Пушкине, какие-то натянутые — вот ведь сказал же нарочито «Поэзию в сторону!» Да и с наследником уже не те, что были раньше, когда великий князь был еще мальчишкой..

Уже более десяти лет состоит он его наставником, преподавая ему русский язык и эту самую «п о е з и ю». Приветствуя в 1808 году его рождение, писал в стихе императрице-матери, выражая надежду, что ее сын — ...И на чреде высокой не забудет Святейшего из званий: человек!..

Пожалуй, уже начал забывать... Что ж, он, учитель, как мог, как умел, старался привить будущему российскому царю эти качества, которые сам считал святейшими. Другое дело, что он, воспитатель, не один, а главный среди них — сам император Николай Павлович...

Василий Андреевич грустно вздыхает и вскидывает лорнетку к глазам, чтобы сделать вид, будто заинтересован вечерним пейзажем. Не надо бы, пожалуй, ему ехать. Но — служба обязывает. Вот и трясись теперь, на пятьдесят четвертом году, тысячи верст по воспетым всеми поэтами треклятым расейским дорогам. А поэзия... «Поэзию — прочь!»

Что он там увидит, кого встретит? На Урале, кажется, никого близких знакомых нет. А вот за Рифеем, в Зауралье,— там те, о ком одиннадцать лет болит душа, друзья, попавшие в беду: Якушкин, Черкасов, Розен и их товарищи по Сенатской площади. Он не сочувствовал их радикальным взглядам, не одобрял и «бунта» 14 декабря. Но — ведь товарищи, близкие друзья его и Пушкина. Может, хоть чем-то сумеет им помочь?..

Василий Андреевич укутывает потеплее колени пледом и смежает веки. Кастаньетами цокают копыта лошадей, впереди что-то кричит фельдъегерь... Поезд наследника мчится в глубь России.

И снова бесконечной чередой мимо проплывают окаймленные холмами поля, перелески, приземистые избы деревень... Серо и грязно.

3.

О чем думал Жуковский в коляске, начиная это продолжительное путешествие, можно только предполагать — свидетельств не осталось. А вот что увидел за это время, с кем встречался, что делал — оказалось возможным узнать: Василий Андреевич вел дневник. И не потому, пожалуй, что к этому обязывало распоряжение Николая, а в силу давней привычки вести путевые записи.

И этот дневник сохранился. Его подготовил к печати и опубликовал в 1902—1903 гг. в журнале «Русская старина» директор Публичной библиотеки И. А. Бычков.

Правда, первое знакомство с дневником может разочаровать. Это даже не конспект, а какие-то пунктирные заметки, понятные, пожалуй, только самому автору их. Недаром впоследствии близкий друг Жуковского, П. А. Вяземский, тоже писатель, ознакомившись с дневником, отметил, что он «...не систематический, не подробный. Часто заметки его просто колья, которые путешественник втыкает в землю, чтобы обозначать пройденный путь, если придется ему на него возвратиться, или заголовки, которые записывает он для памяти, чтобы после на досуге развить и пополнить».

Колья, заголовки... Все это близко к истине, но Василий Андреевич более не возвращался на «пройденный путь» и никак не использовал записанное в своих произведениях (с этих лет он почти ничего не писал оригинального, только переводил).

Но памятные вехи (это, пожалуй, точнее, чем «колья») для чего-то ему были нужны. Пусть не писателю, а просто как человеку, которого встречи и впечатления тех дней обязывали к возможным в будущем связям, к напоминаниям, к исполнению обещаний, наконец — к рассказу друзьям по возвращении.

Не исключена возможность, конечно, что это и конспект, на тот случай, если Николай все же захочет проверить исполнение своего повеления. Тогда, пользуясь пунктирными заметками, можно составить и «журнал» с описанием всех подробностей путешествия. По еще свежим впечатлениям сделать это будет не так уж трудно.

Ему — да. А нам? Ведь было бы важно узнать поподробнее — с кем встречался замечательный русский поэт, чем интересны эти

встречи, что он видел и что при этом отметил, в чем или в ком принял участие, какие остались следы его пребывания в далеком тогда от столицы крае.

4.

И это оказалось не таким уж невозможным делом. Как ни пунктирен дневник, многое в нем поддается расшифровке, если знать обстановку тех лет на Урале и если еще привлечь на помощь дополнительные — малоизвестные, а то и совсем неизвестные — материалы.

Например» такие, как письма с пути С. А. Юрьевича жене в Саратов. Они были опубликованы много лет назад (в 1887 году) в журнале «Русский архив». Преданный царедворец, человек , отнюдь не либеральных взглядов (что и отразилось явственно в его письмах), он, однако, дал в своих пространных посланиях довольно подробную картину занятий и времяпрепровождения путешествующих, порой с присовокуплением интересных деталей. Письма помогают дополнить или раскрыть многие записи Жуковского.

Или — дневники остальных участников поездки. Уж коль царь распорядился — «каждому писать свой журнал», то, надо думать, едва ли кто решился ослушаться.

Но — где они? Среди опубликованной литературы их не встречается. Так может, остались где-то в архивах?

Смотрим незаменимый в этих случаях двухтомный указатель «Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР», изданный в 1962 году. И вспомним, кто же ездил вместе с Жуковским.

К. И. Арсеньев, ученый историк, географ, статистик, воспитатель наследника... Есть! Его фонд хранится в архиве Академии наук в Ленинграде. Запрос — «Нет ли в фонде № 117 его дневника?» Ожидание. Ответ — «...Не имеется».

Ну, что ж, не повезло с Арсеньевым, поищем других.

А. А. Кавелин, тоже воспитатель. В Центральном Государственном историческом архиве (ЦГИА) его фонд под номером 947. А дневник? «...Не обнаружено».

Граф Адлерберг — тот же архив — «...Не имеется».

Фондов доктора Енохина, полковника Назимова, офицеров Виельгорского и Паткуля в указателе не числится.

Зато нашелся фонд С. А. Юрьевича — в Центральном Государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР). А в нем, кроме писем жене, — и дневник.

Итак — Юрьевич: письма, дневники. И все. Не так-то много...

Но, позвольте, был же еще один участник поездки, о котором мы забыли,— сам наследник. Он тоже — по инструкции отца — должен был вести дневник!

Опять ЦГАОР, где хранятся личные фонды всех русских царей XIX века. Опись фонда Александра II: страница, другая... И вот он: «Дневник великого князя Александра Николаевича во время его поездки по России. Приложение — инструкция Николая I. В кожаном переплете».

Увы, дневник оказался малоинтересным. Когда встал, когда выехал, кого принимал, что посетил... Ни строчки об интересной подробности, ни яркой детали, ни намека на эмоцию. Протокольная сушь. Внизу каждой страницы столбик цифр — расстояния между пройденными пунктами, итог пути за день, количество верст от Петербурга...

На помощь пришли еще воспоминания и статьи в местной печати — в Перми, Екатеринбурге, Тобольске, Златоусте, Оренбурге. Все вместе взятое и дает возможность прочитать обстоятельнее пунктирные записи Жуковского. Пусть не все, но — кое-что.

5.

Поздно вечером 23 мая путешественники прибыли в Пермь, и началась уральская часть вояжа. Три дня спустя в Екатеринбурге Жуковский записывал:

«26. ПЕРЕЕЗД ИЗ БИСЕРСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ. Обед. Осмотр завода, золотопромывальни, гранильной фабрики, монетного двора. Меншенин. Ввечеру поездка по городу. Иллюминация. Квартира у Харитонова.

27, ЧЕТВЕРГ. Пребывание в Екатеринбурге и переезд в Нижнетагильск. Осмотр завода Верхнеисетского. Больница. Дом Китаева. Удивительное устройство. Чугунное производство. Тюремный замок. Похититель изумрудов в остроге с убийцами.... Суд Шемякин. Больница. Обедня. Разговор миссионера. Поездка в Тагиль на тарантасах. Я вместе с Меншениным. О Зотове. О Харитонове. Дело горноблаго датского полицмейстера, убившего унтер-офицера. Дело лекаря, похитившего золото. Дорога сначала неживописная и дикая. Потом виды прекрасные: вид на Урал и рощи частые. Невьяновский завод. Старинный дом Демидова. Колокольня около древней церкви и двор. Здесь пили чай».

И далее, после такого же краткого описания посещения Тагила и Кушвы —

«29 МАЯ, СУББОТА. Возвращение из Тагиля в Екатеринбург. Дорогою жалобы работников и жандарм Косинский. В шесть часов после обеда поездка на Березовые золотые промыслы. Россыпи и жилы. Бочка песку. Больница. Промывальня... Осмотр шахты и жил старого разрушенного гребня, в коем кварц золотоносный. Взрыв... Жаль очень, что я не записал многих выражений Швецова. Визит Меншенину. Карты. Дмитрий Степанович Меншенин.

30 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Разговор с Китаевым. На обсерваторию. Подполковник Варвинский, Викарий Евлампий.— Переезд из Екатеринбурга в Камышлов. Приятная природа, ровные места, разсеянныя березовые рощи. Переезд с Арсеньевыч. Чтение записки Китаева и разговор о старообрядцах».

Записано, конечно, не густо, хотя в Екатеринбурге Жуковский пробыл чистых двое суток.

А вот что сообщал в письме жене Юрьевич:

«В Екатеринбург... прибыли около 6 часов вечера и прямо отправились, не теряя времени, на старый монетный двор... оттуда на казенный золотопромывательный завод, оттуда в лабораторию, где золото очищают и перетапливают в слитки, оттуда ца гранильную фабрику, где сибирский мрамор, яшма, малахит и другие минералы получают прелестные формы, украшающия царския палаты и особенно Эрмитаж нашей северной Пальмиры. Здесь поднесены великому князю отлично выработанные и весьма похожие портреты из камня государя и императрицы, чернильница из ляпись-лазури и огромная печать из горного хрусталя. Здесь показывали нам самородные изумруды, такие большие, каких еще не было доселе доставляемо в столицу: словом в блюдо величиною с кристаллами изумруда почти в четверть. Это новое богатство здешних рудников. Этим окончили мы сегодняшний день. Мы возвратились к себе, т. е. в отведенный нам дом главного начальника горных заводов, лежащий над широким разлитием реки, которой воды и очищают золото-гранит, и довольствуют до 10 тыс. народонаселения Екатеринбурга. В 9 часов мы отобедали. Вид города с гор прелестный, да он и внутри очень богат: около 120 каменных домов украшают его; в особенности же дом на высоте, противу занимаемого нами (Харитонова — богатого купца-заводчика-старообрядца, теперь сосланного в Кекогольм на жительство); теперь дом этот и весь город горят в огне иллюминации — прелесть!»

Не правда ли, есть разница, если вчитаться повнимательнее?

В противоположность подробным, ко каким-то отчетным заметкам Юрьевича, заметки Жуковского явно делались для себя. Зато в них отразилось то, о чем ни Юрьевич, ни наследник не записали ни слова, ибо это их не интересовало. Но интересовало Жуковского и может интересовать сегодня нас.

Еще предстоит докопаться до его уральских знакомств. Например, с Дмитрием Степановичем Меншениным, берг-инспектором Уральского горного правления, интересным человеком, сопровождавшим в свое время (1829 г.) немецкого ученого А. Гумбольдта в его поездке по Уралу. Чем-то этот умный горный чиновник заинтересовал поэта — он даже в Тагил ехал вместе с ним, а потом нанес домашний визит и играл там в карты (конечно — для непринужденного разговора).

С крепостным тагильским инженером Фотием Швецовым, воспитанником Парижской горной школы, который был знаком с некоторыми из декабристов.

С управляющим Верхисетским заводом Егором Китаевым, одним из видных старообрядцев Екатеринбурга. Он беседовал с Жуковским о положении раскольников на Урале и подавал свою докладную записку в правительство об этом так наболевшем здесь вопросе (она сохранилась в фондах ЦГИА СССР в Ленинграде вместе с письмом Китаева на имя К. И. Арсеньева).

Но есть одна строчка в екатеринбургских записях Жуковского, за которую стоит зацепиться и попытаться раскрыть одну интересную давнюю историю.

6.

Тюремный замок... Юрьевич о нем даже не упоминает, оно и понятно,— что там могло заинтересовать самодовольного полковника. А у Жуковского это посещение оставило след.

За краткой записью «Похититель изумрудов в остроге с убийцами» — стоит примечательное и трагичное «дело Каковина», в котором, как видно, принял участие и Жуковский. Но оно и сегодня еще занимает место на страницах журналов, газет и книг.

История эта связана с находкой крупнейшего в мире кристалла изумруда.

Командир Екатеринбургской гранильной фабрики Яков Иванович Каковин, талантливый и энергичный человек, выбившийся из простых подмастерьев в крупного горного деятеля, до самозабвения любил самоцветные камни, собрал интересную (и дорогую) коллекцию их, которую, надо сказать, хранил в тайне и никому не показывал. Он первый оценил открытие белоярским крестьянином Максимом Кожевниковым изумрудов на Урале и способствовал разработке месторождения их.

Но именно эта любовь к самоцветам и погубила Каковина.

Когда в 1834 году ему, как командиру императорской гранильной фабрики, был привезен со Сретенского прииска огромный — в пять фунтов весом — изумруд, Каковин, обомлев от радости, не мог выпустить его из рук. Унеся его домой, он часами любовался чудесным кристаллом. Но нашлись недруги, которые донесли в Петербург, в Департамент уделов, что командир фабрики утаивает для себя наиболее ценные камни, предназначенные для царского двора, и намеревается продать их за границу.

Делу дали ход. Из столицы приехал контролер. При обыске у Каковина, действительно, нашли за иконами и под кроватью много каких-то камней й на специальной тройке при соответствующем донесении отправили их в Петербург в сопровождении мастерового Г. Пермитина.

А дальше, как пишет академик А. Е. Ферсман в книге «Воспоминания о камне» (а за ним следом повторяют и другие). «Каковина с пристрастием допрашивают, сажают в Екатеринбургскую тюрьму, снова допрашивают, но через несколько дней находят его повесившимся в камере».

Но в том-то и дело, что история эта кончилась не так быстро, как можно понять из этих строк Ферсмана. Как видно из дневника Жуковского, еще летом 1837 года Каковин продолжал сидеть в тюрьме. И запись «Шемякин суд», очевидно, не пустые слова: «преступник», просидевший уже три года в тюрьме, продолжал настаивать на своей невиновности.

Надо сказать, что дело о хищениях Каковина — темное, не проясненное и до сих пор. Что за минералы хранились у него дома, установить трудно, ибо Каковин жил на территории самой фабрики. Весьма возможно, что это были просто интересные минералогические образцы, а то, что представляло ограночную ценность, было найдено не у него в квартире, а на складах фабрики.

Зато гигант-изумруд, из-за которого загорелся сыр-бор, когда о нем дошли слухи до Петербурга, привлек внимание другого коллекционера камней — директора Департамента уделов графа Л. А. Перовского. Именно ему, как начальнику, в ведение которого входила и гранильная фабрика, и вручил каковинские камни Григорий Пермитин. Примечательно, что именно с этого времени Пермитин, под покровительством Перовского, начал свою блестящую карьеру (был оставлен при Петергофской фабрике «для усовершенствования в огранке камней», а на следующий год определен в Технологический институт).

Милости, посыпавшиеся на незаметного, но ловкого уральского мастерового, свалились на него не случайно: страстный любитель драгоценных камней, Перовский решил оставить Каковинский изумруд себе, а Пермитину приказал помалкивать.

Но самого-то Каковина надо было убрать с дороги. Для этого сам Перовский едет на Урал и, пользуясь своими связями и влиянием, приписывает Каковину какие-то упущения по службе, хотя тот отлично знал и вел свое дело.

Перовскому надо было , упрятать его еще и потому, что за несколько лет до этого (в 1829 году) сам же граф через директора Петергофской гранильной фабрики предложил Каковину вступить «а коммерческую совершенно в частном виде спекуляцию» и получил достойную отповедь: «...пока служу, никаких сторонних выгод искать не могу, да и самая заботливость службы того не позволяет» ( Цитирую по неопубликованной рукописи А. Е. Ферсмана «Люди камня», хранящейся у Е. М. Ферсман (стр. 57—58)). Графу Перовскому, видному сановнику, нетрудно было запутать дело Каковина, и это ему удалось.

Вот на это-то дело и обратил внимание Жуковский при посещении тюрьмы. Не забыл он о нем и после — несколько дней спустя, уже на пути в Тюмень, Жуковский записывает: «Разговор за обедом (с великим князем.— Ю. К.) о деле Каковина. Без суда да не накажется».

Но хлопоты поэта оказались напрасными — обещания своего наследник не сдержал, и Каковин еще несколько лет после этого слал жалобы царю и в разные судебные инстанции на несправедливость, а потом следы его теряются. Возможно, что он и повесился. Памятью о нем в Екатеринбурге долго оставалась улица Каковинская.

«Изумруд Каковина» вошел в историю. О нем много писали. Тем более, что дальнейшая его судьба оказалась еще богаче разными перипетиями — впору писать приключенческий роман.

От графа Перовского камень попал (был куплен или проигран в карты, точно неизвестно) к другому сиятельному коллекционеру, князю Кочубею, крупному помещику, владельцу огромных земель на Украине, и хранился в его полтавском имении близ знаменитого хутора Диканьки. Много лет спустя, в одну из вспышек крестьянских восстаний на Украине, дворец Кочубеев был сожжен, а коллекции выброшены и растащены. Часть их с большим трудом удалось собрать, нашелся и знаменитый изумруд.

Молодой князь Кочубей, разгневанный на «зловредных» соотечественников, увез коллекцию в Вену, где предложил ее на продажу. Российская Академия наук подняла кампанию за возвращение уникального собрания, представляющего национальную ценность. Вопрос обсуждался даже в Государственной Думе.

К счастью, он был решен положительно, и выехавшие в Вену ученые-геологи В. И. Вернадский и молодой тогда еще А. Е. Ферсман приобрели коллекцию (основной ценностью которой был изумруд Каковина) за 150 тысяч рублей.

Каков же был ужас уполномоченных Академии, когда оказалось, что в пути, несмотря на особую охрану, пропали (похищены!) два ящика. И какова радость, когда выяснилось, что в этих ящиках лежали наименее ценные минералы, а знаменитый изумруд дошел в целости. С тех пор он, наконец, обрел покой в витрине Минералогического музея Академии наук.

Об этом, повторяю, много писали. Но — о самом изумруде и его приключениях. Судьба камня заслонила для всех трагическую историю человека. Его — по инерции — и посейчас считают виновным в хищении камней. Две строчки в путевом дневнике Жуковского, познакомившегося с делом через знающих людей (того же Меншенина), помогли взглянуть на это иначе. «Шемякин суд — вероломный, нечестный суд» — толкуют словари. Добрая душа поэта не могла пройти мимо несправедливости и горя, которому он хоть чем-то мог помочь. И не его вина, если его участие не помогло.

7.

Из биографии Жуковского известно, что он неплохо рисовал и гравировал. Учился этому он у профессора Дерптского университета Зенфта и у известного русского гравера И. Н. Уткина. Сохранилось много его работ — только в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде лежат четырнадцать его альбомов, главным образом с путевыми зарисовками.

Не рисовал ли он что-либо и в это путешествие?

Оказывается,— да, рисовал! Об этом есть свидетельства и в самом дневнике

Но где они, эти рисунки, сохранились ли? Просмотр литературы убедил, что если и сохранились, то едва ли публиковались. А заманчиво было бы их найти!..

Увы, их не оказалось ни в одном из основных фондов Жуковского в наших архивохранилищах — ни в Центральном государственном архиве литературы и искусства, ни в Пушкинском доме (где в его фонде собрано около полутора тысяч единиц хранения), ни в Ленинской библиотеке, ни в ленинградской имени Салтыкова-Щедрина...

Я уже считал их погибшими, когда случайно наткнулся в одной книге на репродукцию рисунка города Вятки, сделанного Жуковским в 1837 году — несомненно во время этой поездки. Примечание гласило, что оригинал рисунка находится в фондах Государственного Русского музея в Ленинграде. Вероятно, и остальные там?

В первую же поездку в Ленинград я чуть ли не прямо с аэродрома побежал в музей.

— Есть?

— Конечно,— отвечает спокойно заведующая отделом рисунка Людмила Павловна Рыбакова и выносит толстую папку, на обложке которой надпись:

Рисунки Василия Андреевича Жуковского, сопровождавшего великого князя наследника-цесаревича Александра Николаевича во время путешествия его высочества по России в 1837 году.

А внутри — целое богатство! Можно сказать, еще не тронутое. Сто семьдесят шесть листов!

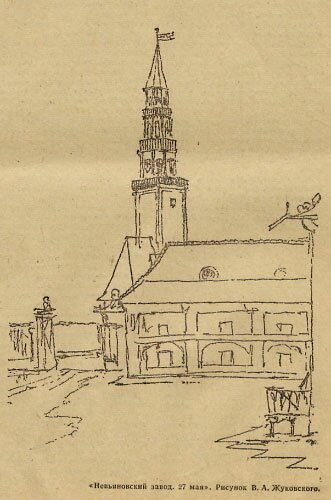

И Урал есть? И — Урал. На пути от Боткинского завода и до Уральска сделано 49 рисунков.

И — один другого интереснее. Виды городов — Пермь, Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Тобольск, Златоуст, Магнитная, Оренбург. Виды гор, степи, рек, мелких станиц и деревень... Истинное сокровище для краеведов Урала!

И не только потому, что они созданы рукой выдающегося русского поэта. В эти годы Урал рисовали мало, а фотография еще не получила распространения в России, и рисунки Жуковского стали историческими документами. Известно ли нам хоть одно изображение XIX века станицы Магнитной, ставшей теперь знаменитым городом Магнитогорском? А оно есть. Рисунок Тагила (хотя его-то в те годы уже рисовали) хранит неповторимые детали, не известные по другим источникам...

Нет, все это поистине уникальные изобразительные документы! И их предстоит еще изучать — как документы! — и сделать достоянием истории Урала.

Вот лист с пометкой «Екатеринбург, 27 мая». Уже с первого взгляда можно определить, откуда поэт рисовал город,— из окна дома главного начальника заводов хребта Уральского.

Как много знакомого: пруд, плотина, стена «Монетки»... И незнакомого — того, чего уже давно нет, и о чем мы забыли.

Спасибо Василию Андреевичу за столь ценный документ, донесший до нас вид города в те далекие времена. Можно надеяться, что с этих пор он станет непременным в книгах о Екатеринбурге-Свердловске.

А вот над другим его рисунком еще придется «поколдовать», чтобы расшифровать его. Откуда он сделан, какое место изображает?

Помечен он датой «30 мая» (хотя цифра, похоже, исправлена — тройка явно переделана из двойки). В этот день утром, судя по дневнику, Жуковский побывал на обсерватории, а днем уже ехал по Сибирскому тракту в Камышлов. На вид с Плешивой горы, где стояла обсерватория, это не похоже. Значит — сделано где-то по дороге, на выезде из города? Но где?

Рисунки В. А. Жуковского публикуются впервые.

Юрий КУРОЧКИН

"Уральский следопыт", № 11, 1973 г.